La loi du 10 mars 2023 accorde la « priorité à la production alimentaire en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ».

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, publiée samedi au Journal officiel, définit l’« agrivoltaïsme » et propose des règles de bonne gestion qui seront précisées, ultérieurement, par plusieurs décrets.

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, publiée samedi au Journal officiel, définit l’« agrivoltaïsme » et propose des règles de bonne gestion qui seront précisées, ultérieurement, par plusieurs décrets.

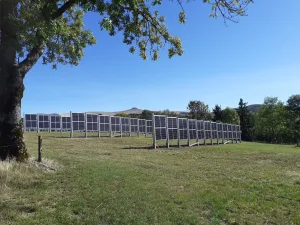

« Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole », dispose la nouvelle loi. « Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants : l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; l’adaptation au changement climatique ; la protection contre les aléas ; l’amélioration du bien-être animal. »

A l’inverse, « ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés (plus haut) ou une atteinte limitée à deux de ces services. » Ni celle qui « ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole » ou qui « n’est pas réversible ». Une installation agrivoltaïque ne doit pas affecter « durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique », ni être « incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière » sur le terrain concerné.

Maintien des primes Pac

« La présence d’installations agrivoltaïques sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs (de la Pac) ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs. »

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement devra remettre au Parlement un « rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles ».

BC

Crédit photo : Inrae-Engie (projet Camelia)

LES REACTIONS

« Un manque de données scientifiques » (FNAB)

La Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) « est favorable au développement du photovoltaïque en priorité sur les bâtiments agricoles existants lorsque cela est possible », écrit-elle dans un communiqué du 8 février. En revanche, elle se dit « défavorable à l’accompagnement du développement de l’agrivoltaïsme tel qu’il est pratiqué aujourd’hui par les acteurs de la filière, à savoir des projets intensifs, sur grandes surfaces, et qui modifient le modèle économique des fermes en faisant primer le chiffre d’affaires issu de la production d’électricité par rapport au chiffre d’affaires issu de l’activité agricole, mettant en péril le maintien d’une activité agricole. »

« Les enjeux de précarité foncière et de transmission des exploitations sont forts et posent la question de la sécurité foncière des exploitations agricoles qui se lancent dans les projets agrivoltaïques. Forte de l’étude de l’Ademe (1) sur les systèmes photovoltaïques en terrain agricole, la FNAB rappelle que l’agrivoltaïsme est une pratique incertaine par manque de données scientifiques. »

« L’agrivoltaïsme peut, dans certaines filières, être une solution pour s’adapter au changement climatique mais il n’est cependant pas à opposer à d’autres pratiques agronomiques fondées sur la nature et permettant de créer des conditions de résilience viables pour les fermes. »

« La FNAB propose une grille d’analyse des projets agrivoltaïques vertueux :

A) S’appuyer sur les critères d’attention de l’étude Ademe sur le photovoltaïque en terrain agricole pour caractériser chaque projet et s’assurer de son impact positif à neutre sur la production agricole bio :

- Vocation et pérennité du projet : besoin initial de l’agriculteur pour sa production agricole pris en compte, participation au capital du projet, accès à l’information et à un accompagnement, présence d’une zone témoin, quelle anticipation est prévue sur la transmission ? quelle anticipation sur le prix du foncier ?

- Réversibilité du projet : techniquement et juridiquement (contrat et bail) ;

- Adéquation territoriale : compatibilité avec les filières locales, consultation amont des acteurs locaux ;

- Impact sur les sols, l’environnement, et les paysages : incidences et évaluation de ces impacts ;

- Adaptabilité du système : le projet impacte-t-il la diversité des productions et la flexibilité des itinéraires techniques de l’exploitation ?

B) Affiner ces critères d’attention :

- S’assurer que les projets proposés sont de petite taille (3-5 ha maximum par exploitation), que les panneaux sont adaptés aux types de production, avec une densité de recouvrement qui permet un maintien des rendements agricoles (25% au lieu des 50% actuellement pratiqués, en moyenne) ;

- Faire la promotion de projets collectifs, de taille raisonnable (c’est-à-dire des projets à taille humaine, suffisamment dispersés dans l’espace pour qu’ils ne constituent pas un énorme projet), inscrits dans un territoire, avec une concertation citoyenne et dont l’énergie produite profite aux territoires avant tout, en privilégiant des collaborations avec des fournisseurs d’énergie coopératifs ;

- Etudier la dimension économique relative au risque pris par l’exploitation agricole si les parcelles agrivoltaïques ne sont pas efficaces énergétiquement. Et s’assurer que le revenu dégagé par l’exploitant ne soit qu’un complément de revenu, ne remettant pas en cause la qualité agricole de ses parcelles agrivoltaïques ;

C) Assurer un suivi agronomique et de biodiversité sur le long-terme (>10ans) pour les projets agrivoltaïques français. »

(1) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

A télécharger :

L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants (Idele, septembre 2021)

Grands Troupeaux Magazine Le magazine d'élevage qui voit grand

Grands Troupeaux Magazine Le magazine d'élevage qui voit grand